Un voilier devant Lormont

La Société Archéologique de Bordeaux présente dans son dernier numéro ce tableau réalisé par Gustave Labat dans le dernier quart du 19ième. Nous remercions Xavier Roborel de Climens de nous offrir ici l’occasion d’ouvrir une fenêtre sur la Garonne au temps où elle était couverte de voiles, de vapeurs et de vie. Nous vous proposons donc une première approche de nos paysages à travers leur

Représentations iconographiques

Ce tableau, signé de Gustave Labat, représente un voilier gréé en cotre remontant le vent (au près serré) vers l’océan et la marée montante (courant dit « de flot ») devant le viaduc Ducos, à la sortie du tunnel. L’auteur a bien marqué la vague d’étrave et le remous autour de la bouée pour situer le voilier dans son cadre marin. Hasard ou choix de l’artiste, la scène se passe devant le chantier de Théophile Labat, constructeur qui a marqué fortement l’histoire bordelaise et lormontaise, par son œuvre et sa personnalité. Nous nous sommes demandés, bien sûr, si les deux personnages étaient apparentés. Notre collègue Christian Bernadat, malgré sa grande connaissance de ce milieu, n’a pas trouvé de lien. Dommage.

Que nous dit ce tableau ? Pour nous permettre de suivre les choix de l’artiste, nous vous proposons de le comparer avec la carte postale prise à peu près à la même époque.

Nous avons repéré deux éléments qui nous servent de repères historiques :

1/ château qui domine le paysage, derrière un rideau végétal :

Il ne s’agit pas du château des Iris qui n’est pas visible sous cet angle. Il s’agit, en réalité du château Raoul, reconstruit peu de temps avant la réalisation du tableau, par Monsieur Beaufils, un industriel bordelais. Remarquons que ce château Raoul n’était pas vraiment visible pour le peintre, car caché par la bordure du plateau. Nous observons également que l’artiste a vigoureusement raboté le plateau de Rouffiac pour faire apparaître le château. Les cimentiers Poliet et Chausson allaient s’en charger quelques années plus tard. Il suffisait d’attendre. L’artiste aurait donc pris quelques libertés artistiques, en quelque sorte. ? procédé courant pour servir le but recherché.

2/ le chantier Labat a été totalement effacé du paysage. Or la comparaison avec la photo nous rappelle que les installations étaient volumineuses et visibles. Peut-être s’agit-il d’un nettoyage esthétique pour donner un cadre approprié au voilier ?

3/ le viaduc de la voie ferrée de la ligne Paris Orléans date de 1850. Gustave Labat a choisi ce fonds blanc comme décor, peut-être pour rendre hommage au progrès industriel. Ou simplement pour servir de cadre. Remarquons au passage que l’entrée du tunnel a été tournée de quelques degrés vers le spectateur pour bien montrer la présence de l’équipement. Le peintre Burgade reprendra plus tard le tunnel comme sujet, en rajoutant un train et son panache.

L’activité des régates

Le voilier qui constitue le centre, et le sujet du tableau, est un cotre. C’est le type de gréement qui définit le nom. A savoir une voile à corne aurique, surmontée d’une flèche, associée à un foc et une trinquette. Le foc présente un bout dehors. Le tout sur un seul mat.

Et celui-ci n’a pas de tape-cul ! Oui, c’est fou le plaisir que mettent les marins à trouver de nouveaux mots après avoir apporté quelques modifications au bateau. Un interprète est parfois utile pour les terriens.

Ce type de bateau n’a pas été inventé pour les plaisanciers. Avant d’être « récupéré » par la bourgeoisie du 19ième, il fut un bateau militaire, de travail, ou de corsaires. La complexité et la dimension de sa voilure (proportionnellement à la taille de la coque) lui donnent une silhouette particulière, une personnalité altière et conquérante. Il est qualifié par les marins de rapide et manœuvrable. Toutes voiles dehors, il dispute ici, probablement, une régate sur la Garonne, entre Bordeaux et Royan. Il s’agit là d’une activité régulière sur ce plan d’eau. La médaille et les photos ci-dessous en témoignent.

Quelques voiliers suivent la rive droite par petit vent. Le dernier est un cotre, bien plus grand que les trois autres.

En 1915 le grand hôtel restaurant de l’Etoile du Bonheur sur la place du port, utilise sur sa carte un cotre comme emblème.

Ce type de bateau a quitté ses fonctions utilitaires pour entamer une carrière sportive et médiatique. Plus de poissons dans les cales, plus de canons sur le pont. Le vent ! rien que le vent ! et les hourras ! du public à l’arrivée. Nous avons, dans nos archives, croisé le nom de Mr Jouin comme président de la société locale de yachting. Mr Jouin avait acheté le manoir du Bois Fleuri à Lormont. De sa fenêtre, peut-être voyait-il dans le lointain, son voilier en route pour le large ? loin, très loin !

Avant de nous quitter, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter la carte postale du même ouvrage (page 103).

Ici le public n’a pas les moyens de monter sur ces voiliers (des yachts !) le plaisir est dans le spectacle et dans les balades en barque. Un autre monde ! Tout le monde attend debout sur la cale empierrée. Espérons que personne n’est tombé à l’eau car, à cette époque, peu de personnes savaient nager. D’ailleurs le maire rappelle que la baignade est interdite sur la cale, et que le caleçon de bain doit être en bon état. Pas encore de naturisme !

Igor Brétislav Pavlata

Avec la collaboration de Nicole Archambaud

Des fleurs et des enfants sur la place du port

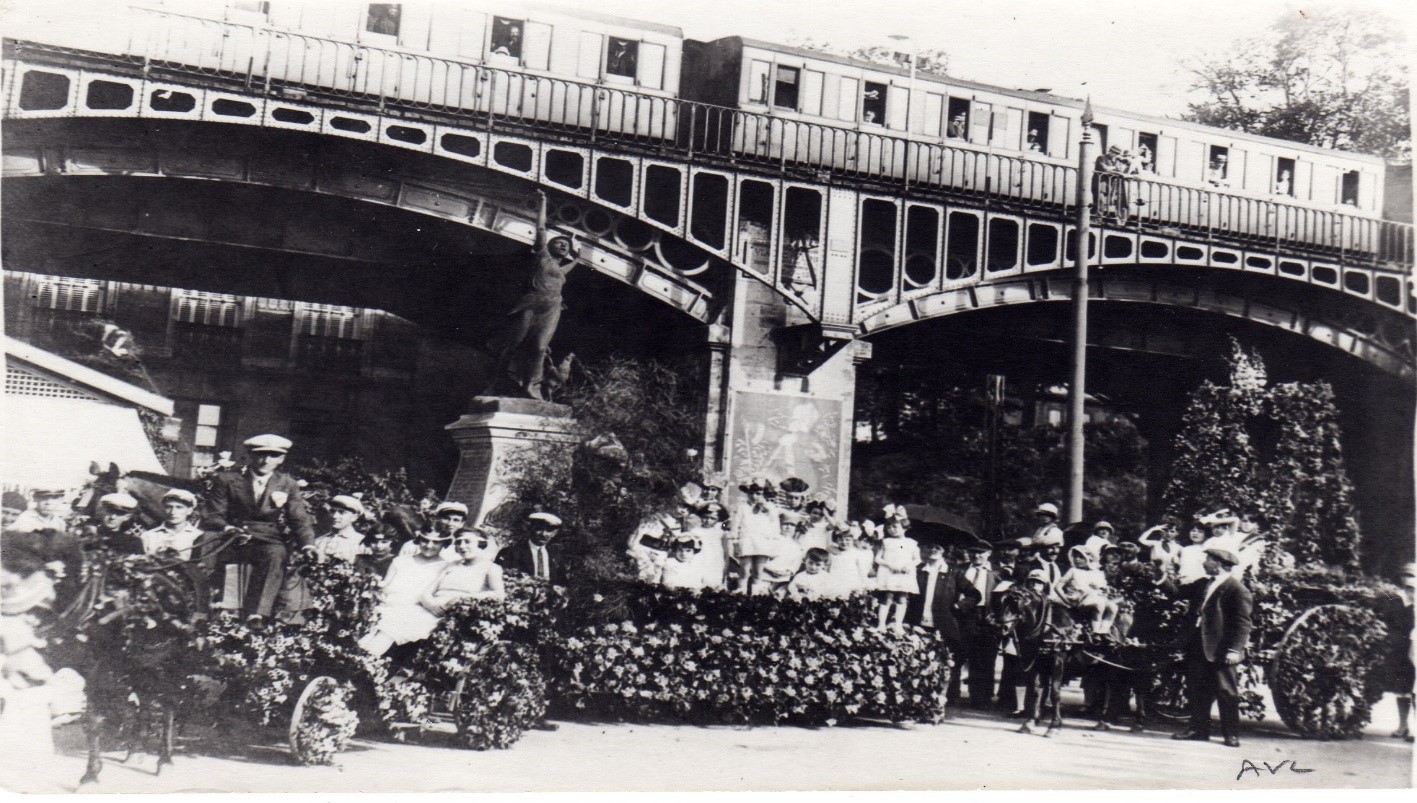

En feuilletant notre trésor d’images, composé surtout de cartes postales, nous avons redécouvert avec étonnement cette photo, prise sur la place du Port, devant le viaduc.

Tout ce petit monde a des choses à nous dire mais, avant de leur donner la parole, il nous fallait d’abord situer la scène avec le plus de précision possible, car le cliché n’est pas daté.

Sur les indications précieuses de notre ami François Tronche nous en concluant que la scène se situe entre 1937.

Nous voici donc à un moment- charnière de la vie du village. La première guerre mondiale et son désastre humain s’éloigne un peu tous les jours. Oubliée ? sûrement pas ! Le monument aux morts est là, à gauche de l’image, pour rappeler à tous le sacrifice des parents et grands-parents. Mais l’heure est à la fête. Tous ces jeunes acteurs ne savent pas encore que le prochain cataclysme est en gestation à Berlin. Et c’est précisément sur cette place du port, devant le monument, que sont réunis les enfants des écoles, noyés sous les fleurs, vêtus de blanc, avec, pour les filles, un gros nœud dans les cheveux. Les parents ou les grands frères encadrent la manifestation, casquette vissée sur la tête. Cette casquette populaire indissociable de cette période heureuse où tout semblait possible. Un peu avant ou pendant le front populaire. Dans cette fête des fleurs (peut-être un corso fleuri) les chevaux sont convoqués pour tirer les attelages. Et la rue du port est raide ! (Aujourd’hui rue du général de Gaulle).

Le train s’est arrêté en gare (oui, il y avait une gare à Lormont) où quelques passagers sont montés ou descendus quand ceux qui poursuivent leur trajet ont le temps de contempler l’animation de la place, derrière le photographe. C’était un temps, avant le TGV, où le train ne faisait pas que klaxonner sous les fenêtres des riverains, en sortant du tunnel. Il irriguait véritablement le territoire français. Il laissait aussi le temps aux voyageurs de voir et, peut-être de saluer, les habitants rencontrés.

Mais le chef de gare vient de siffler le départ et les chars vont eux-aussi redémarrer. Chacun poursuit son chemin.

Igor Brétislav Pavlata

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La datation de la carte postale

Du point de vue ferroviaire, on peut donner une fourchette de dates : le monument aux morts est installé, on est donc après 1922. Si l’on porte le regard au-dessus du train, on constate l’absence de la caténaire, c’est-à-dire des câbles alimentant les locomotives électriques. Or l’électrification de la ligne Tours-Bordeaux, faisant partie pour l’anecdote du plan Marquet, est achevée fin 1938. Sachant que les travaux ont commencé en 1936, il est probable que la scène se situe avant 1937.

Concernant le convoi sur le viaduc, il est évident qu’il est à l’arrêt. Il s’agit donc d’un omnibus, sans doute à destination de Libourne, car il occupe la voie la plus proche du parapet donnant sur la place Aristide-Briand, il va donc repartir vers Carriet…. En France les trains roulent à gauche. Cette particularité remonte aux origines du chemin de fer : les premières lignes en France ont été copiées sur les lignes anglaises qui possédaient une longueur d’avance… Et au Royaume-Uni on roule à gauche !

Que dire des voitures ? On ne peut apercevoir les roues, dont la disposition peut donner une précieuse indication. Cependant, s’agissant d’un omnibus, il est probable qu’il s’agit de voitures à essieux ; donc 4 roues. Autre particularité disparue de nos jours, il s’agit de voitures à portières latérales, c’est-à-dire que chaque compartiment possède une portière s’ouvrant vers l’extérieur. Il n’y a donc pas d’intercommunication entre les voitures. On voit à la vitre de chaque compartiment des voyageurs qui regardent vers la place, mais ils ne peuvent voir la scène près du monument aux morts. On ne sait donc pas quel est le spectacle qui attire leur attention.

Enfin, la qualité de la photo ne permet pas de distinguer les marquages des voitures. La SNCF ayant été créée en 1938, les voitures doivent porter la mention « PO », c’est-à-dire Paris-Orléans, la compagnie qui exploite alors la ligne Paris-Bordeaux. Voitures probablement de 3ème classe… Celle-ci disparaîtra en 1954. Voici une photo d’une voiture probablement du type de celles visibles sur la photo.

François Tronche

28 août 1944 à 00 heures à Lormont

L’heure de la libération a enfin sonné.

Les lormontais ne le savent pas encore, mais un accord secret entre les FFI (forces françaises de l’intérieur) et le commandement allemand de Bordeaux permet à l’armée occupante de quitter Bordeaux avec tout son matériel avant le 27 aout à 24 heures. La convention garantit aux allemands que les maquisards n’attaqueraient pas. Donc pas de pertes d’hommes, ni de retard. Si l’on excepte quelques escarmouches dans Bordeaux et sur la route de Paris, l’accord fut respecté. Le 28 aout au matin, Bordeaux était vide de ses occupants. C’est ainsi qu’une armée déjà en route vers la déroute a longé la ville de Lormont pour se diriger vers le Nord et lutter contre les alliés qui viennent de percer les défenses allemandes.

Si le mot sacré de Libération est généralement associé aux combats, ici ce n’est pas le cas. Lormont n’est pas Paris. Aucun lieu de pouvoir ne paraissait justifier de perdre des hommes dans des combats d’arrière -garde. Conformément à l’accord, les résistants ne cherchent donc pas à ralentir le départ des occupants.

Par contre notre association a tenu à rappeler ici à nos lecteurs la vie quotidienne des habitants pendant la guerre, pour que personne n’oublie. En effet Bordeaux semblait loin du front, ce qui lui a valu d’accueillir plusieurs fois le pouvoir politique. Mais la présence de la base sous-marine ‘Betasom) lui a valu plusieurs vagues de bombardement ravageurs et meurtriers. Nous vous proposons le témoignage de Claude Videau qui était enfant pendant le conflit. Son texte nous replonge dans l’atmosphère, parfois pesante, de cette époque. Il nous reste quelques personnages à identifier, qui sont cités dans ce texte avec leur surnom (c.a.d. leur chaffre) Nous comptons bien entendu sur la mémoire infaillible de certains de nos collègues des Amis du Vieux Lormont pour nous aimer à les décoder. Je remercie notre collègue Alain Lafon qui a fait appel à ses souvenirs et à ceux de jean Paul Mauloubier et Jean Paul Monimeau pour nous restituer les identités de ces anciens. Bien sûr toute information complémentaire sera la bienvenue.

La grive, nom donnait à monsieur Bordage ( oncle de Claude Videau )

A l'automne il se rendait au prés à Jules pour construire sa cabane devant laquelle il déposait deuxgrand filets rabatable destinés à la capture des laudes (alouettes)

Belette, nom donné au livreur de pain à domicile , travaillant pour Raymonde Guiraud boulangère rue du Général de Gaulle à Lormont.

Pompon, nom donné au mari de Henriette Marc rue de Bordeaux à Lormont

Texte de Claude Videau

LORMONT, 1939-1945

Souvenirs d'un enfant d'autrefois

Avec un ami, nous avons longuement interrogé une photo. Bientôt affadie par les ans, bientôt livrée à l'oubli, elle en avait à nous dire.

Dans la cour de l'école communale, alignés sur trois rangs, nous étions trente face la boite vernie du photographe. C'était en 1942. Depuis près de trois ans, nos jeux et des événements parfois violents se mélangeaient étroitement et sans cesse. Nous étions alors loin de penser, ainsi que d'autres enfants pâles de Cenon, Bègles et Bordeaux, que nous allions, lion de chez nous, voir beaucoup de chose et vivre dès notre retour à Lormont, et pour un bon nombre d'entre nous, des moments imprévisibles, impensables.

Alors que des enfants virent leur vie basculer, d'autres traversèrent ces années noires avec l'insouciance de l'enfance. J'étais du nombre, d'autant que mon père retrouva son foyer fin 1941. Avec lui, furent libérés tous les militaires internés en Suisse.

Nous habitions rue Verreyre. Cette rue ou je fis mes premiers pas, alors en terre battue, débouchait sur un près. Ce providentiel terrain de jeux, qui bordait la petite salle des fêtes paroissiales, s'étendait jusqu'à la rue du Sang et à la Grande allée qui, dans le prolongement de la rue R. Lis, et bordée de beaux marronniers, menait au château. Une haute haie de prunelliers, d'églantiers et de mûriers, formait un barrage qui nous séparait des jardins attenants aux maisons de la rue du Général de Gaulle.

Je ne sais revoir ce lieu que sous la végétation généreuse des beaux jours. Le soir, après le retrait d'innombrables martinets criards, dans les rues, des chauves-souris ivres d'espace, virevoltaient sans cesse, souvent au ras de nos têtes, lorsque « l’on-prenait-le-frais-devant-la-porte ». Avec mon copain Jacky, on avança les pendules d'une heure, « heure allemande ». À la tombée de la nuit, nous allumions les lampes à pétrole car la rue n'était pas électrifiée, et la « petite ruette » pentue, qui mène à la rue du Général de Gaulle, était recouverte de galets de lest. Tout près d'elle, et à son sommet, où trônait un gros pied de jasmin en face duquel se trouvait la maison à étage où nous habitions. Cette maison, où s'accrochent mes premiers souvenirs, je ne peux la revoir aujourd'hui, à l'autre bout de ma vie, sans attendrissement.

Du départ de mon père à la guerre, en septembre 1939, je ne garde qu'une image : l'arrestation, an gare Saint Jean, d'un individu. L'homme était grand, sa chevelure rousse. Tandis que je scrutais, ébahi, cette scène, de bouche en bouche passait le mot espion. Mot aussi singulier que ceux que j'entendais, notamment au lavoir de la rue de la République. Je pense à « framassons », cagoular, la route-du-fer, du pain-et-la-paix. Tous ces mots singuliers nourrissaient mon imagination. Imagination plutôt riante.

Pour se raccrocher à sa vie d'avant, le soldat n'avait que les photos de son portefeuille et les lettres acheminées aléatoirement par la poste aux armées. Le facteur avait alors le visage du Messie. En proie aux tourments de l'anxiété, ma mère le guettait. Parfois, elle se réfugiait dans le silence. Je revois encore son visage défait. L'ultime pli, le terrible faire-part, était remis en main propre aux parents ou à l'épouse du mort pour la France par Mr. Le Maire. Était du nombre un cousin, jovial Lormontais récemment marié. J'ai encore le souvenir de ce cousin qui ne boudait pas la plaisanterie.

Alors que dans les premiers mois de 1940 la « drôle de guerre » allait son train, un beau jour du mois de mai, un oncle et les siens, qui avaient fui Paris pour échapper à la guerre, vinrent nous surprendre. Avant eux, et après avoir vécu une aventure parfois sanglante sur les routes de l'exode, des Belges, des gens du Nord et de l'est, avaient fait escale à Lormont. Ces déracinés, en quête d'un coin de table et de lit, d'une portion de soupe et de chaleur, étaient secourus par la municipalité. À la rentrée d'octobre 1941, il y avait dans notre classe un garçon paisible, un Belge dont les parents avaient trouvé refuge à Carrier.

Alors que de jour comme de nuit l'affluence des réfugiés et des véhicules engorgeaient Bordeaux et sa gare, l'Italie déclarait la guerre à la France. Ce 10 juin, ou le lendemain, de nombreux manifestants s'étaient rendus rue de la Croix Blanche, devant le consulat. Là, aux accents de la Marseillaise, ils firent voler en éclats les carreaux des verrières et décrochèrent le panneau aux armes de la croix de Savoie.

Dans le même temps, un second groupe se rendait au domicile du consul boulevard du Président Wilson et là, après avoir enfoncé les portes, il mettait tout l'immeuble au pillage.

La guerre s'était installée dans la routine. Aussi, les discussions et les joutes verbales foisonnaient, d'autant que la considération de ces événements funestes et la crainte des malheurs à venir enfiévraient les esprits.

Parfois, j'écoutais ces conversations et je me demandais pourquoi le gouvernement aux abois, ne faisaient pas appel à ce Lormontais éclairés pour résoudre les problèmes qui turlupinaient le pays. Mon oncle, à l'aise dans les débats, répétait à qui mieux mieux que : « Tout ça, ça finira en bouillon d'andouilles ! ».

C'est chez ma tante, à Bordeaux, peu de jours après l'arrivée le 14 juin du gouvernement assommé par la défaite, que nuitamment et pour la première fois, j'ai entendu des éclatements de bombes qui ébranlèrent les portes et les fenêtres. Elles étaient tombées non lion de la maison, dans le quartier Saint Michel. Je revois des pans de mur, des pathétiques amas de pierres, de poutres et de gravats. Les discussions allaient bon train, on parlait de gens noyés dans une cave, après l'éclatement d'une grosse canalisation d'eau. Ces bombes, qui firent des morts, étaient allemandes. Quelques jours plus tard, le 30 juin, l'armée allemande entrait en grande pompe dans Bordeaux.

C'est probablement dans les jours qui suivirent, jours pendant lesquels les fusils de chasse devaient être déposés à la mairie, que je surpris mon oncle qui, pioche en mains, creusait le sol du chai, afin d'enfouir deux fusils de chasse. Des précautionneux confectionnèrent des coffrets étanches, en zinc soudé à l'étain. Le père d'un de mes copains, qui ne manquait pas d'imagination, introduisit son fusil de chasse dans le traversin du lit conjugal. Ces gens-là avaient certainement lu l'avis placardé et savaient qu'ils s'exposaient à des sanctions de la part de l'autorité allemande. C'est après la Libération, à la chasse avec mon oncle, que j'ai eu connaissance de ces actes.

C'est sur ces entrefaites, si je ne m'abuse, que nous reçûmes enfin des nouvelles de mon père. Son adresse, en Suisse, était celle d'un boulanger affable chez lequel il travaillait.

En juillet 1940, la D.C.A, nantie d'un armement antiaérien redoutable, s'installa autour de la base sous-marine, à la gare Saint Jean, à l'aérodrome de Mérignac et sur les coteaux de la rive droite. Dans le bourg, la bureaucratie de la Kommandantur s'installa dans un bel immeuble à étage qui se trouve près du lavoir de la rue de la République. Dans les parcs de certains châteaux furent édifiés quelques baraquements en bois Bien vite, tous ces chambardements attisèrent notre curiosité. Quelques mois plus tard, nos déambulations et nos jeux dans certaines parties des cantonnements étaient tolérés par les Allemands parmi lesquels se trouvaient des grinceurs de dents qui n'appréciaient guère nos débordements.

Inaccessibles, bien entendu, étaient les emplacements hérissés de puissantes batteries antiaériennes. Je crois me souvenir qu'au sommet du coteau le plus puissantes se trouvaient à Génicart et au Grand Came. Chaque batterie comptait des canons de gros et de faible calibre ainsi que des mitrailleuses montées sur affûts et des projecteurs.

Quant à nos copains du « ba Lormont », s'offrait à leurs regards un autre spectacle. Sur la Garonne, passaient et repassaient les navires de guerre (Kriegmarine). Des torpilleurs, des dragueurs de mines, des forceurs de blocus, discrets bâtiments de commerce, armés et camouflés en navires neutres, puis des sous-marins, allemands et italiens, et parfois japonais ramenant du Japon du caoutchouc.

Alors que nous attendions probablement le tramway, j'ai vu, face au port de Lormont, sur l'autre rive où se trouvait un appontement, un sous-marin, accueilli au son d'une musique militaire. Pour des raisons de sécurité, ils changeaient souvent de débarcadères.

Je n'avais pas la permission de rejoindre les copains qui, habituellement, jouaient sur les quais, car la proximité de la Garonne effrayait ma mère. J'ignorais alors que son grand-père, charpentier de marine chez Chaigneau, avait perdu la vie dans les remous inquiétants de la Garonne.

Nous nous retrouvions à l'école. École qui se trouvait alors aux abords de l'actuelle place du 8 mai 1945. Sa photo se trouve dans le bulletin des A.V.L n°53 de mai 2003.

Hormis quelques souvenirs insignifiants, les souvenirs marquants, les images précises de mes années d'école, ne se bousculent pas dans ma mémoire. Je ne me souviens que d'une institutrice, épouse du directeur qui se nommait Lestable. Cette institutrice, dont ces « leçons de choses » retenaient mon attention, m'épatait lorsqu'elle jouait de la guitare. Je revois encore son geste mélodieux.

Parfois, à la belle saison, avec sa guitare sous le bras, elle nous conduisait à Lescalle où là, elle jouait ou accompagnait nos chants. Chants qui ont déserté ma moire. Quant au « tube » Maréchal nous voilà, nous le chantions sans aucun doute, mais je ne m'en souviens pas. La solennité n'était peut-être pas au rendez-vous.

L'éducation physique et sportive étant remise au goût du jour, pour exalter peut-être la vertu des écoliers, nous nous rendions parfois à Lescalle, moi, sans conviction.

Chaque matin, avait lieu une distribution de biscuits vitaminés, parfois des pastilles ou une portion de « pain de raisin ». Nous avions besoin de calories, car la ration allouée par le Ravitaillement ne fournissait que 1200 calories quand 2400 sont nécessaires.

Les diagnostics des médecins étaient pessimistes : rachitisme, scoliose, caries dentaires. Sévissait parfois la gale dite du pain qui, jugulée avec un liniment à l'odeur de soufre, provoquait des démangeaisons, surtout entre les doigts. Les bains-douches proposaient aux galeux des bains qui, selon eux, exhalaient une odeur « d'œufs pourris ».

C'était le temps des vaches maigres et des tickets de rationnement, vrais ou faux. Le temps du marché noir, de la magouille, de la débrouille, du système D et du « retour à la terre ».

Dans les jardins, nombreux à Lormont, les plates-bandes de légumes empiétèrent sur celles des fleurs. Notre jardin étant trop petit, mon père alla, dès son retour de Suisse, jardiner à l'Archevêque, près de la R.N.10. Parfois, il allait « faire du bois » dont la pénurie était liée à celle des transports. Le charbon était rare. Aussi, dès la nuit venue et en catimini, des hommes et des femmes de prisonniers allaient à la « pique » au charbon qui abondait dans les wagons de la Société Worms, garés quai Carrier ;

Dans certaines régions, les « enfants des écoles » furent mobilisés pour la récolte des glands et des châtaignes ou pour lutter contre les doryphores. À Lormont, de nombreux écoliers ramassèrent de l'herbe pour les lapins. Ce n'était pas nouveau, mais le nombre de cages à lapins avait certainement enflé. Ces ramassages d'herbes, ou plutôt de plantes choisies, débouchaient parfois sur des parties de rigolades. UN beau jour, nous fumes mobilisés pour lutter contre les doryphores qui, du côté de la Gardette, avaient envahi un champ de pommes de terre. Ces bestioles aux dos zébrés éraient entassées dans des récipients puis déversées sur un feu de bois.

La simultanéité de cette invasion et celle des Allemands frappa l'imagination populaire. Aussi, « doryphore » était du nombre des noms dont on affublait les Allemands. Ils étaient nombreux : Boches, Frisés, Fritz, Frisous, Vert-de-gris, Chleus, Fridolins ou Frogolins. IL y avait aussi les Souris-grises, femmes soldats vêtues de gris. Quant aux fringants marins italiens en goguette, que l'on pouvait croiser dans les rues de Lormont, on s'arrêta à Macaroni.

En fin d'année 1941, si je ne m'abuse, alors que ma grand-mère et moi étions seuls à la maison, deux hommes chapeautés franchirent la porte. Je revois ma grand-mère. Pendant que les deux hommes perquisitionnaient minutieusement, son visage avait pris une expression que je ne lui connaissais pas. Bredouilles, les deux limiers s'éclipsèrent.

Des années plus tard, on, m'apprit que ces hommes étaient des inspecteurs de la S.A.P (Service des affaires Politiques), en quête de documents à la gloire de Staline, le bien-aimé « petit père des peuples ». Sentant le vent tourner, ma grand-mère avait fait disparaître la littérature que détenait mon oncle. N'étant pas membre du parti, la démarche des policiers était peut-être le fruit d'une dénonciation. Bref, avant la guerre, mon oncle était un fervent défenseur des « masses laborieuses ». Aussi, fréquemment, il retrouvait ses amis (sa coterie comme disait ma grand-mère), en un lieu qui pour eux avait le visage du bonheur : un café de la place Auberny, où là, ils tentaient de résoudre, verre en main c'est plus facile, les grands problèmes sociaux qui turlupinaient le pays. Plus épiques étaient les débats sur le « rubi » et sur la chasse, surtout les lendemains de « l’ouverture ». Mon oncle retrouvait alors sa place et son verre.

Dans ce café, je m'y rendais parfois avec mon père ou mon oncle. En sirotant une grenadine, j'écoutais les conversations autour desquelles mon imagination brodait. Les Lormontais avaient alors une façon de discuter qui m'amusaient car les locutions locales, les « mots d'ici » (journal Sud-Ouest), les gaudrioles et les brèves de comptoir abondaient.

En ce temps-là, et fidèles à la coutume, les gens étaient plus connus par leur « chafre » qui, en gascon, désigne le surnom, que parleur nom de famille. Lormont n’en fit pas exception à la règle. Ces chafres n'étaient pas choisis par les intéressés mais donnés par autrui avec malice. Les défauts, les métiers, les apparences, drainaient de nombreux chafres. Je me souviens encore de Belette, Petit-gilet, La Burette, Tatave, La Grive, Casaque, Le Bombé, Pompon, Casque d'or, Tranche-montagne.

Parfois, j'accompagnai ma grand-mère pour « faire les commissions ». Chez Angèle, avenante épicière, aussi volubile que ma grand-mère, qui sur le départ m'offrait de la réglisse en bâton ou en poudre. Angèle avait pour vis-à-vis la charcuterie André Gaudin (sise rue M. Tallavi). Là aussi, les conversations allaient bon train. Dans sa jeunesse, ma grand-mère avait connu Justine, mère de André et épouse d'un charpentier de marine qui, vers 1880, avait élaboré le fameux gratton nommé grilloun car beaucoup de Lormontais pratiquaient encore la langue gasconne. Aussi, losque Justine passa la main, on pouvait lire, sur des affiches et sous son portrait, cet avertissement : « Podés minja lou grilloun, est bien eyt coume jou lou fédébi ». Vous pouvez manger le gratton, il est bien fait comme je le faisais.

Des gens se souviennent peut-être encore du talent de André Gaudin qui n'avait pas son pareil pour sculpter, dans une énorme masse de graisse de cochon, des monuments.

Je revois encore, dans la vitrine et pendant les fêtes de fin d'années, un imposant et blanc monument qui, dès la nuit venue, était éclairé par quelques lumignons électriques. Ma mère ou ma grand-mère me soulevait afin que je puisse examiner, avec émerveillement, cet énorme jouet. J'étais bien jeune. C'était avant la guerre.

Non loin de la place Auberny, se trouvait Marceline. Amis de ma grand-mère, elle vendait, sur le pas de sa porte, des « royans d'Arcachon », sardines qui, une fois par semaine, emplissaient la brouette que Marceline poussait jusqu'à Carbon-Blanc, pour les vendre.

Nous allions aussi place Auberny, chez Clovis, le boucher, à la pâtisserie Neyraud où, le dimanche, ma mère achetait un Saint Honoré. C'est autour de la vieille croix, qui trônait encore sur la place, qu'au sortir de l'école, nous y tenions parfois des conciliabules.

J'ignorais alors, que dans les années 30, les soirs d'été, un bon nombre de gens se retrouvaient à la Croix pour écouter Anatole qui chantait des airs d'opérettes.

Alors que l'année 1941 tirait à sa fin, et pendant que j'assemblais des pièces de mon Mécano, mon père vint nous surprendre. Il portait, comme tous les rapatriés, le « costume Pétain ». Un costume de couleur marron, dont la coupe était, selon ma mère, aussi grossière que l'étoffe. Je me souviens que dans sa petite valise, mon père avait glissé quelques plaquettes de chocolat suisse, denrée alors rare.

Dans le courant de l'année 1942, nous nous sommes installés rue de la Capélanie (actuelle rue Biette). Dans cette rue calme, passaient parfois des Allemands et, deux fois par jour pour le moins, le monsieur qui, accompagné de Poulot, le percheron qui tirait un tombereau, ramassait le « bourrier ». Comme il habitait rue de Berry, j'allais parfois le voir lorsqu'il pensait l'énorme cheval.

Avec six copains, des voisins, nous jouions bien souvent aux « berles » (bilels), plus précisément « au rond » (cercle tracé au center de la rue, alors en terre battue). Ce jeu, aux règles rigides, nous passionnait.

Nous faisions aussi du traîneau, traîneau très rustique à roulettes. La planche qui nous supportait reposait sur deux morceaux de de manche à balai dont les extrémités étaient logées dans des roulements à billes. L'essieu avant pivoté à l'aide de deux bouts de ficelle afin de guider le bolide. Bolide, surtout dans la côte du Pimpin où, à son sommet, on pouvait entendre parfois cet avertissement : « vous allez vous casser la margoulette ! » Bof ! Nous prenions tout de même de belles « gamelles ».

Parfois, je me rendais à Mireport pour vois des mécaniciens allemands qui s'activaient autour des véhicules. J'empruntais la rue de Berry au bout de laquelle se trouvait un passage fait dans la haie qui clôturait le parc. Un beau jour, ma sœur m'avait entraperçu auprès d'un Allemand qui tenait un couteau. Affolée, elle prit les jambes à son cou et se pointa à la maison en hurlant : « Les Allemands ont tué Claude ! ». Cette scène resta gravée dans la mémoire de ma mère.

En passant à travers les haies, nous pouvions jouer ou braconner dans les parcs de Gradis ou de la Bachellerie. Dans un de ces parcs, cinq ou six copains qui avaient par trop dépassé les bornes, furent conduits dans un local ou là, et sous la férule d'un croquemitaine en uniforme, ils redonnèrent de l'éclat à de nombreuses paires de bottes. L'intervention d'une dame leur évita de faire des « heures supplémentaires ».

Un de mes bons copains, qui bien souvent braconnait dans le parc de Mireport, entra fortuitement en relation avec le cuistot allemand qui faisait la popote au château. Ce cuistot, étant un adepte du troc, mon copain profita de l'occasion. En bref, après avoir remis trois œufs frais au cuistot, mon copain regagnait sa maison avec une boule de pain. Pain de plus en plus rare et de plus en plus noir. Quant aux œufs, de nombreux Lormontais élevaient des poules pondeuses.

Un beau jour, dans le milieu de septembre 1942, un vent de panique souffla sur Lormont. Aussi, et à peine remis de leurs émotions, de nombreux Lormontais étaient sur le pas de leurs portes. Témoins oculaires ou informés par de amis, ils décrivaient et condamnaient l'horreur du bombardement du quai Carrier. Les bombes avaient touché l'abattoir. Abattoir qui, bordant le quai, était adossé contre le bas-côté de l'actuelle rue de Mireport. Je crois me souvenir que des décombres furent dégagés six cadavres et, spectacle atroce, la tête de l'un d'eux fut découverte près de la voix ferrée. Ce qui m'avait le plus impressionné, quoique ne l'ayant pas vu, c'était le bras d'une victime, suspendu à un fil électrique.

Dès le retour des beaux jours, la campagne m'appartenait. Cette campagne, qui me semblait sans bornes, était pour moi un univers propice aux rêves d'aventures.

J'étais bien jeune, lorsque dans la joie des beaux jours revenus, ma grand-mère, qui ne manquait pas d'entrain, m'emmenait souvent « faire un tour à Gradis ».

Les beaux parcs de Mireport, la Bachellerie et Gradis, où l'on pouvait voir des massifs fleuris, des serres et des maisons de jardiniers, me paraissaient géants. Je revois le manoir des Alloys, et crois me souvenir que derrière le muret de clôture qui bordait la route, des énormes pieds de cannas avaient pris leurs aises. Avait fait de même, sur la façade du manoir, un vieux pied de glycine.

Nous faisions une pause à Gradis. Toujours au même endroit : au pied de l'un des deux gros platanes qui voisinaient avec le grand portail. Revoir des lustres plus tard ces arbres qui, et comme ceux qui ont échappé au coup de grâce des tronçonneuses, ont ombragés mon enfance, donne à penser que si les arbres vieillissent comme les hommes, ils vieillissent beaucoup plus lentement.

Face au château Gradis, il y avait, bordé par des arbres et des buissons touffus, un pré où, une fois l'an, se déroulait une kermesse paroissiale. Ensuite, un vieux mur qui nous séparait d'une vigne parsemée d'arbres fruitiers et qui, ainsi que de nombreux fils téléphoniques, s'étendaient jusqu'au Manoir de la Presse, le fameux restaurant qui touchait le carrefour de la Croix-Rouge (vaste échangeur de nos jours). Les alouettes servies à la clientèle de ce restaurant, sortaient des filets de mon oncle. Je me souviens que la directrice de ce restaurant n'aimait guère nous voir dans le parc, en train de ramasser de l'herbe pour les lapins.

Non loin du carrefour, sur la route qui menait à Bassens, se trouvait le vieux chemin du Grand came. Sa courte partie parfaitement carrossable, bordée par un pré et quelques rangs de vigne, menait au portail d'une belle propriété, où abondaient les lauriers, et à deux ou trois maisonnettes. Au-delà de ces maisonnettes, le chemin pentu, bordé d'arbres et de buissons, était caillouteux et raviné par endroit.

Quelques vieux Lormontais devaient se souvenir du « pendu du Grand Came ». Cette histoire, qui en son temps alimenta les conversations, je la tiens de ma mère.

L'homme que l'on retrouva au bout d'une corde en juin 1909, était un charpentier de marine qui habitait rue Verdeau. Bref, ce « vieux garçon », âgé de50 ans, était le frère de ma grand-mère. Son geste étant inexplicable, on avança, tout bonnement, qu'il devait « travailler du chapeau ».

Bien souvent, je me rendais chez un oncle où m'attendait mon jeune cousin. Ils habitaient à l'Archevêque, au bord de la R.N.10 et non lion de l'endroit où débouchait le vieux chemin de la Moune qui, de l'actuelle mairie, menait à Yvrac via un passage à niveau.

C'est avec ma fronde dans une poche, des cailloux calibrés dans l'autre, et en me racontant des histoires, que je parcourais ce vieux chemin bordé de fossés herbeux et de nombreux arbres, surtout des chênes.

Incluses dans une prairie bordée par la rue Lavergne et le chemin de la Moune (actuelle rue A. Dupin), je revois l'étable et la maison de Jules, sympathique éleveur de vaches laitières. Je garde aussi la vision de deux belles « demeures » qui donnaient sur l'autre bord du chemin. Celle nommée Couran se trouvait au croisement d'un sentier de traverse et du chemin de la Moune. L'autre, nommée l'Oiseau ou les Anglais, entouré d'un parc, était proche de la R.N.10. Aussi, lors de la réalisation de l'échangeur où débouche la rue P. Mendes France, une lave de goudron emporta l'Oiseau.

À l'Archevêque, la maison de mon cousin et les trois ou quatre autres avec lesquelles elle voisinait, étaient entourées de jardins potagers qui donnaient sur un champ et su rla R.N.10. Dans les fossés et les bas-côtés herbeux de la R.N.10 ombragée, des plaques de fleurs champêtres apparaissaient çà et là à la belle saison.

En face de la maison de mon cousin, se trouvait, bordé de gros chênes, le domaine de Fondival. C'est sur ce domaine, où de nos jours se trouve un pépiniériste, qu'habitaient les grands-parents de mon cousin.

JE revois, au bord de la R.N.10, avec entre elles un grand portail en fer forgé, deux belles maisons identiques dont les façades postérieures donnaient sur deux grands jardins bordés en partie par les nombreux tilleuls d'une large allée qui, tracée dans l'axe du portail, menait à une prairie.

Sans consigne, sans garde champêtre, hors du temps, ici, c'était les vacances. Parmi les endroits qui orientaient nos expéditions, je revois, près e la voie ferrée, les chênes et les ronciers d'un bosquet où serpentait un filet d'eau claire. Sur son trajet, une flaque était aménagée pour faciliter la pose d'une « buvette », nom donné au filet rabattable, utilisé pour la capture des passereaux assoiffés qui, à cette époque, pullulaient.

Non loin de ce bosquet, un autre filet d'eau alimentait une cressonnière. Cette eau provenait probablement de « l'estey » du Gua, par infiltration à travers le soubassement de la voie ferrée. Au contraire de la berge qui longeait la voie ferrée, l'autre était impraticable, ca rla végétation, pleine d'une vie secrète, avait pris ses aises.

Ce domaine nous offrait des caches pour braconner, des branches pour fabriquer des cabanes, des arcs, des manches de fronde et des sarbacanes (avec du sureau).

De l'autre côté de la R.N.10, chez mon cousin, nous étions obligés, après avoir traversé la haie qui clôturait le jardin, de tempérer nos ardeurs car la propriété où nous mettions les pieds était privée. Ce terrain de jeux me paraissait immense, le jardin de mon père aussi, car le fond était peuplé de nombreux arbres fruitiers et de pieds de cassis et de framboisiers. Au-delà de ce grand jardin, on pouvait voir les arbres du parc de l'Oiseau. On pouvait voir aussi les buissons touffus qui, à quelques 300 mètres, bordaient le sentier de traverse qui, de Couran et en longeant la Gardette, débouchait sur le chemin qui, de la Croix-Rouge menait à la R.N.10 et au bourg de Carbon-Blanc. Cet antique chemin, nommé chemin des pèlerins puis chemin de Pillebourse ou chemin d'arbres, se nomme de nos jours, et après transformations, avenue de la Gardette.

Ce vieux chemin, alors goudronné et ombragé, nous el suivions bien souvent. À son entrée, et près de la R.N.10, se trouvait un grainetier réputé. Plus ion, à gauche, on pouvait voir une exploitation agricole. La seule, si ma mémoire est bonne, que l'on pouvait voir à la Gardette.

C'est sur un terrain agricole, qu'un ami de mon oncle fit une singulière découverte. Alors qu'il labourait son champ, le soc de sa charrue déterra des uniformes de prisonniers russes. Bien vite, il recouvrit de terre les hardes des évadés. A priori peu nombreux à Lormont, on pouvait côtoyer ces Russes. Je pense à celui qui, un beau jour, se pointa à la maison pour vendre des panier sen osier qu'il confectionnait. Ce que ne firent probablement pas les cosaques, ex-prisonniers de guerre, enrôlés dans un régiment d'infanterie de la Wehrmach stationné en Gironde.

Un beau jour, une découverte attisa notre curiosité. En bordure des chemins, contre les haies, les Allemands avaient placé de nombreux fûts métalliques. À quoi servaient-ils ? On ne tarda pas à le savoir. Le contenu de ces fûts produisait un épais brouillard artificiel au contact de l'air. La moindre apparition de ce brouillard, nous poussait à détaler et regagner nos pénates car, non seulement il irritait les yeux et la gorge, mais annonçait l'arrivée des bombardiers anglo-américains.

Il paraît que l'apparition de ce brouillard artificiel était liée à la direction du vent, du vent d'Est, afin que la nappe se porte sur la rive gauche, sur la base sous-marine. Bref, avec ou sans brouillard, les bombardiers accomplissaient leur besogne, alors que sur le coteau les soldats allemands accomplissaient la leur, après avoir bloqué certains accès au bourg avec des chevaux de frise et enclenché les sirènes.

Le bombardement le plus meurtrier fur celui accompli par la R.A.F dans la matinée du 17 mai 1943. Venus en deux vagues impressionnantes, des avions anglais atteignirent leur objectif, d'autres le manquèrent. Aussi, des bombes tombèrent non lion de la base sous-marine. On compta 173 morts et 270 blessés civils. Dans certaines rues, obstruées par des décombres et des corps ou bloqués par un incendie, le sang des victimes rougissait les rigoles. A la base sous-marine, 300 marins allemands et it aliens morts, furent entassés sur des camions qui, pour se rendre probablement au cimetière allemand de Talence, traversèrent le centre de Bordeaux en laissant derrière eux d'amples traînées de sang. Ce matin-là, à Lormont, tous les canons tonnèrent.

L'utilisation psychologique des dommages causés par le bombardement, activa, bien entendu, le mouvement de collaboration. De son côté, la préfecture organisa l'évacuation et le placement des « enfants des écoles ». Ceux dont les parents travaillaient à Motobloc ou aux Grands Moulins, suivirent une autre filière. D'autres furent hébergés chez des parents campagnards. C'est dans le Lot-et-Garonne, que quasiment tous, furent hébergés.

Je crois me souvenir que notre voyage vers l'inconnu s'est déroulé sous la houlette de jeunes assistantes sociales de Bordeaux. Au nombre de douze, et en liaison avec le Service Civique Rural, elles accomplissaient, depuis leur siège à Agen, des missions dans le département, en autocar ou à bicyclette. Au lendemain de la Libération, elles accompagnèrent de nombreux enfants malades attendus en Suisse.

C'est dans le milieu de 1943 que nous sommes partis. Aussi, sans plus attendre, les Allemands occupèrent l'école pour en faire un dortoir. Quant aux quelques écoliers qui, pour des raisons diverses, n'étaient pas partis, ils fréquentèrent l'école de Carbon-Blanc. Entre cette école et Mireport, et vice versa, ces écoliers avaient leur disposition une modeste navette.

Le train, que nous avions pris à Bordeaux, après avoir bu du chocolat au lait à la gare, nous déposa à Agen. Par la suite, nous avons été probablement hébergés dans une caserne, car je revois des lits de camp. Le lendemain, en autocar, nous avons repris la route au long de laquelle s'égrenaient les lieux d'accueil. Outre l'autocar, le camion avait aussi sa place. Un ami de Cenon se souvient de son voyage. Assis sur un des bancs fixés sur le plateau d'un camion bâché et équipé de gazogène (énorme producteur de gaz carburant), il revoit encore, alors que se soulevait la bâche, des dames qui, avec un papier à la main, venaient chercher des enfants.

Quelques images imprécises, quelques sensations, c'est tout ce qu'il m'est resté, et je ne suis pas seul, de notre voyage vers l'inconnu. En revanche, je me souviens assez bien de notre arrivée dans le petit village de Devillac.

C'est tout près de la maison de Mr. Le Maire, que c'était arrêté l'autocar. Alors que nous venions de faire quelques pas sur la petite route blanche, ma sœur, qui avait compris que nous allions être séparés, s'accrocha à mes basques en pleurant. Aussi, chez Mr. Le Maire, on parlementa. Bref, la dame qui ce jour-là m'attendait, regagna sa ferme avec deux enfants pour lesquels elle a toujours été aux petits soins.

Comme dans tous les villages du Lot-et-Garonne, la langue orale était gasconne et les r roulaient dans la bouche. Des mots m'étaient familiers, ceux que mes anciens glissaient souvent dans les conversations. Au bout de quelques semaines, j'étais en mesure de suivre une conversation, ou d'écouter des histoires lestes, lorsque le dimanche, se pointaient des amis qui ne boudaient pas les plaisanteries.

Ce Lot-et-Garonne-là, qui n'était pas encore en mutation, était une région de polyculture. J'ai découvert des plantes dont je ne connaissais que le nom, notamment le tabac. On liait onze feuilles de tabac avec une douzième feuille.

Le couple qui nous avait accueillis avait un fils qui, allant sur ses vingt ans, connaissait toutes les ficelles du braconnage. Comme j'en connaissais quelques-unes, je suis devenu son complice, non seulement le jour, mais parfois la nuit. J'ai posé, relevé et réalisé de nombreux pièges. Je pense à ce collet qui, avec du crin de queue de cheval, piégeaient les grives de passage qui, en grand nombre, venaient sur le sol pour picorer les baies des genévriers qui foisonnaient sur un tertre.

Un court chemin, bordé de haies, menait à la petite école mixte qui comptait deux classes et deux instituteurs. Des jours que j'ai passés (quand je n'avais pas « mal au ventre ») entre les murs de cette triste école, seul endroit où je fréquentais les garçons du village, ne subsiste que ce maigre souvenir. C'est en toute hâte que deux fois par jour je quittais cette école. Accompagné de mes seules pensées, je reprenais le chemin de la ferme où tout y était si simple, si chaleureux.

Souvent, avec plaisir, je gardais les vaches, quatorze garonnaises, des animaux de trait (un joug réunissait deux vaches). Un chien Labrit m'accompagnait. Ce chien, qui n'obéissait qu'aux ordres brefs transmis en Gascon, m'épatait lorsqu'il intervenait. Nous avons passé de nombreuses heures ensemble, assis sur l'herbe. Heures pendant lesquelles je sculptais des bouts de bois ou je me racontais des histoires. Pendant l'hiver de 1943, qui fut très froid, il m'attendait au bord du près, apparemment perplexe, lorsque je l'abandonnais pour me coller contre une vache afin de me réchauffer. Les matins froids, sitôt la porte de l'étable franchie, la chaleur animale éveillait en moi un sentiment de bien-être. Ensuite, mais ce n'était pas une obligation, j'étrillais et brossais les vaches. La traite, qui n'était pas de mon ressort, se faisait manuellement, ainsi que le beurre, avec une baratte rustique. La vie, ici, était une école de rusticité. Le dressage d'une génisse m'avait épaté. On usait d'un joug fait pour réunir trois vaches, afin que la génisse soit encadrée par deux vaches dressées. On assistait alors à une singulière corrida qui, bien entendu, ne faisait rire que moi, d'autant que le dressage était « émaillé » de tonitruants jurons gascons.

Plu sereins que le dressage, étaient les accouplements qui se déroulaient chez un voisin. Dès notre arrivée, le maître de cérémonie plaçait la vache dans un box, puis lui soulevait la queue pour faciliter l'application d'un liquide bleu, afin que le taureau ne soit pas gratifié d'une infection susceptible de mettre un terme à son apostolat. Ce rituel hygiénique me faisait rire. Par contre, l'entrée en scène du monstre cornu me flanquait une trouille bleue.

Je revois encore les chemins que je suivais. Je revois le gros noyer sous lequel avait été réalisé un terrier qui permettait, après avoir déposé un furet dans une ouverture, de capturer les lapins de garenne qui fuyaient par les ouvertures munies de filets.

À cette époque, il y avait encore des cinémas ambulants. Aussi, un soir du printemps 1944, nous sommes allés voir un film, un film muet. Alors que dans une grange se déroulait la projection, une coupure de courant mit un terme à la séance. Par la suite, dans la cour de la ferme et sous un beau ciel étoilé, les discussions allaient bon train car, à l'horizon et dans la direction du nord, venaient d'apparaître des lueurs, accompagnées d'étranges grondements. Cette nuit-là, la poudrerie de Bergerac, pilonnée par une vague de bombardiers, volait en éclats.

En ce printemps 1944, une lourde chape de souffrance pesait sur la France. Des ports et des villes étaient systématiquement bombardés. Alors que les Allemands lâchaient pied devant les russes et que les Anglo-Américains progressaient en Italie, la Résistance armée s'activait. Trop jeune pour me nourrir de l'air du temps, tous ces évènements m'échappaient.

Ici, la sérénité était quelque peu ébréchée, les sujets par trop délicats n'étaient abordés qu'entre intimes. C'est pour le moins ce que laissait entendre celui ou celle qui ramenait à la ferme les nouvelles du dehors. En bref, il était question des maquis implantés aux alentours et prêts à en découdre avec les miliciens. De mon côté, je n'avais guère conscience de ce qui se préparait en coulisse, d'autant que nous vivions, en somme, comme « avant-guerre », lion des Allemands, des vagues d'avions et des hululements des sirènes.

Un beau jour, je fis une rencontre édifiante. Ma mère par intérim m'avait demandé de l'aider à contenir, avec un long bâton, une énorme truie que l'on « menait au mâle ». Alors que nous nous trouvions sur une petite route blanche, une voiture passa devant nous au ralenti pour ne pas effrayer la truie et pour me permettre, pour ainsi dire, de voir, assis sur les sièges, des maquisards armés de mousquetons.

Une nuit, probablement de mai 1944, quand l'avion, dont les moteurs vrombissaient avec fracas survola à très basse altitude et à nouveau la ferme, j'étais parfaitement réveillé. Alors que je m'apprêtais à ouvrir la fenêtre de la chambre pour scruter le ciel, la lumière se coupa et une interpellation me cloua net : « N'ouvre pas, va te recoucher ! ». Bigre ! J'étais loin de pense que cette nuit-là se déroulait une opération de parachutage d'armes.

C'est dans les derniers jours de mai 1944, qu'une colonne d'Allemands, des SS, prit position aux abords du bourg, sur la D272. Nous quittâmes l'école précipitamment. Ensuite, et nous n'étions pas les seuls, nous avons quitté la ferme et sommes allés nous planquer dans un bois. Je crois me souvenir que cette situation dura au moins deux jours. Jours pendant lesquels les Allemands faisaient des incursions, après avoir détruit, non lion de la ferme, un dépôt de munitions et d'armes, à l'aide de produits incendiaires.

Avec mon ami le braconnier, nous nous sommes rendus à la ferme du détenteur de munitions. Dans la cour de la ferme déserte, où stagnait une odeur de bois brûlé, on pouvait voir, entièrement détruit, le hangar où étaient stockés les munitions. Il y avait aussi un gros piquet de vigne couvert de sang, celui du malheureux voisin roué de coups et retrouvé mort quelques kilomètres plus loin.

Le malheur frappa une autre famille. Lorsque les parents apprirent que leur fils qui, au volant de sa voiture, avait probablement croisé une colonne d'Allemands, ils s'alarmèrent. Par la suite, après d'angoissantes recherches, la mère retrouva son fils dans un fossé, avec une balle dans la tête. Je le revois encore, il se prénommait Yvan.

Dans le village voisin de Lacapelle-Biron, l'intervention des Allemands se solda par l'arrestation et la déportation d'une quarantaine d 'hommes.

Fatalement, le climat de crainte et de défiance s'accentua. D'autant que la lutte armée entre maquisards et miliciens était à son paroxysme, ainsi que les attentats et les règlements de comptes. On parlait d'une épouse de milicien qui, avec sa mère ou sa belle-mère, furent abattues sur le pas de leur porte.

Alors que la bataille faisait rage en Normandie, ici, et comme dans tous les villages de France, « on fait les foins ». Je revois la grosse meule en grès que j'actionnais, alors que mon ami le braconnier affûtait les dents triangulaires de la longue lame de la faucheuse. La botteleuse n'avait pas encore vu le jour. Aussi, les hommes usaient de la fourche pour charger la charrette à grandes roues ferrées, tirée par une paire de vaches. Quant à moi, et sans déplaisir, je « passais la ratelle », un grand râteau en bois.

Au cours du 14 juillet 1944, nous étions à nouveau sur le qui-vive. À Villereal, et après avoir organisé une cérémonie aux monuments aux morts, le maquis tombait aux mains des Allemands. Six kilomètres nous séparaient de Villereal où parfois nous nous rendions en cabriolet tiré par un cheval. J'ignorais que dans cette commune et ses environs une dizaine d'écoliers lormontais avaient trouvé refuge. Des lustres plus tard, l'un d'eux me raconta son aventure. Aventure qui laisse des traces indélébiles.

En début d'après-midi de ce 14 juillet, mon copain et le couple qui veillait sur lui, se trouvaient dans un verger bordé par une route. Alors qu'ils cueillaient des fruits, une unité de Panzer (engins blindés) déboucha sur la route. En arrivant à leur hauteur, des Allemands aux aguets constatèrent que la chemise du garçon avait été confectionnée avec du tissu (de la soie) prélevé sur un parachute. Aussi, avec hargne, ils jetèrent la chemise à terre puis, tous les trois furent adossés contre des pommiers et ligotés. Ensuite, une mitrailleuse fut mise en batterie. Alors que les moteurs des motos vrombissaient pour couvrir le bruit qu'allait faire la mitrailleuse, un officier stoppa l'exécution et l'unité se retira. Près d'une heure plus tard, les trois cueilleurs de fruits, toujours ligotés, les poignets endoloris par les liens et le dos du garçon écorché par le tronc du pommier, entendirent des tirs en rafales qui firent onze morts, des maquisards pris au piège.

Au fil des jours, des villes et des villages se voyaient aspirés dans le tourbillon de la guerre. Ce déchaînement de violence et la peur des malheurs à venir stimulaient les esprits.

C'est probablement dans les derniers de juillet 1944, que nous avons fait nos adieux à nos bienfaiteurs. Si le voyage n'a laissé aucune trace dans ma mémoire, je me souviens qu'au mois d'août, j'ai retrouvé des copains qui, eux aussi, étaient rentrés au bercail.

En arrivant à Lormont, j'étais loin de penser, d'autant que je vivais sans autres soucis que le présent, que nous allions, au cours de ce mois d'août, vivre des moments impensables.

Les copains étaient eux aussi de retour, nos passionnantes et bruyantes parties de « berles » recommencèrent. Quant à moi, j'allais parfois à nouveau à Mireport, et bien souvent chez mon cousin, à l'Archevêque où, avec joie, je retrouvais les « grands espaces » propices aux rêves d'aventures. Ces escapades mettaient à rude épreuve les semelles de corde de mes espadrilles. Aussi, pour les protéger, j'allais piétiner la mince couche de goudron des bords de la R.N.10 qui fondait aisément sous le soleil estival.

Un beau jour de ce mois d'août, alors que nous jouions aux billes et que l'après-midi touchait à sa fin, un jeune Allemand vint nous surprendre. Vêtu d'un treillis genre Afrikakorps et avec une grenade à la main, visible de loin car munie d’un manche, il passa devant nous. Après s'être arrêté devant le grand portail qui, au bout de la rue Biette, donnait sur l'allée qui mène au château, il dégoupilla la grenade et la balança par-dessus le portail. Boum ! Nous étions stupéfaits. En le voyant arriver, nous nous étions assis sur le bord du trottoir. Je nous revois guettant les mouvements du troufion. J'ignore si dans d'autre quartiers, de telles frayeurs furent semées par les Allemands.

Alors que les forces d'occupation du grand Sud-Ouest refluaient vers le nord, les garnisons de Bordeaux et ses environs restaient clouées pour faire le hérisson autour de la base sous-marine et du port du Verdon. Aussi, le mois d'août fut marqué par une recrudescence des bombardements. Bombardements qui, du début à la fin de la guerre en France, auraient fait 60,000 morts et 75,000 blessés.

Je revois, j'entends encore cette vague impressionnante de bombardiers qui au matin survola Lormont, alors que que je me trouvais rue de la République. Pendant les alertes, les passants pressaient le pas. Ceux qui circulaient sans hâte étaient des préposés de la Défense Passive. L'un d'eux me raconta que pendant une alerte, alors qu'ils se trouvaient aux abords du camp de Génicart, l'assourdissante descente en piquet d'un chasseur bombardier bimoteur les poussa à se mettre à plat ventre. Après l'éclatement des bombes larguées, ils se retrouvèrent empêtrés sous une épaisse couche de terre.

Dans le courant de ce mois d'août, outre la base sous-marine, Ambès, Bassens et Ambares furent pilonnés par des bombardiers anglo-américains. On compta une vingtaine de morts. À Ambès, les docks et la raffinerie furent détruits. À Bassens, des bâtiments de la Société L'Everite subirent de gros dégâts, ainsi que des réservoirs à mazout dont l'embrasement était visible de loin.

Quant à Ambares, je me suis laissé dire qu'un bombardier, incendié par un tir de D.C.A avait largué ses bombes pour ne pas qu'elles explosent avant l'ouverture des parachutes. Bref, une de ces bombes tomba sur la maison de mon grand-père paternel alors veuf. C'est en revenant de son travail dans une vigne, car il était vigneron comme ses ancêtres, qu'il constata que sa maison n'était plus que ruines.

Le lendemain, j'accompagnai mon père et, avec ses deux frères, nous avons escaladé les pathétiques ruines pour rechercher des objets intacts, des papiers et des souvenirs.

Pour la petite histoire, j'ajoute qu'en grimpant dans mon arbre généalogique, j'ai déniché un curé « parachuté ». Ce curé, qui dans les années 1730 officiait en l'église de Montussan, où habitaient mes ancêtres paternels, se nommait Ö Connor. Irlandais sans aucun doute qui, et comme d'autres religieux, avaient plié bagages après avoir plié devant l'autorité au pouvoir en Irlande.

Outre ces bombes, des avions larguaient des leurres qui devaient flanquer des aigreurs aux états-majors et aux radaristes. Ce leurre, formé d'une multitude d'étroits rubans en papier d'alu, avait, sur les écrans des radars, l'aspect d'une escadrille. Ces rubans étincelants amusaient les petits enfants.

Un beau jour, étaient tombés du ciel des opuscules. J'en avait découvert un au bord d'un chemin. Dans cet opuscule étaient réunis des articles et dessins satiriques réalisés par des Français de Londres. C'est ce que l'on m'a laissé entendre.

C'est à Bordeaux, dans la dernière quinzaine d'août, que les Allemands, alors sur le départ, exécutèrent des destructions spectaculaires et retentissantes d'où s'échappaient des colonnes de fumée. Aux dires d'un ami, qui par force travaillait à la base sous-marine, des marins détruisirent deux sous-marins bourrés d'explosifs. Probablement les mêmes marins qui sabordèrent des navires dans le chenal. Sur le coteau, nous étions aux premières loges.

C'est sur ces entrefaites, qu'une négociation secrète chamboula le plan des Allemands. En bref, l'évacuation des troupes allemandes se déroulera sans être entravée par les maquis qui convergeaient vers Bordeaux. A cette condition, les Allemands ne détruiront pas le port, le pont et la passerelle du chemin de fer et devrons quitter Bordeaux le dimanche 27 août avant minuit. La situation restait critique, car 4000 Allemands s'étaient retranchés à la Pointe-de-Grave.

C'est probablement ce dimanche 27 août, qu'en début de matinée et pour la énième fois, je pénétrais dans le parc de Mireport où le calme régnait. Les mécaniciens et les véhicules avaient disparus. Ne passait plus personne. Seul, dans la large allée qui du grand portail menait au château, un Allemand s'activait autour d’une camionnette et d'un feu d'où s'échappait une fumée noire. M'étant rendu auprès du soldat, je constatais qu'il nourrissait le feu avec divers objets et quelques baïonnettes. Aussi, naïvement, je m'attendais à le voir jeter dans les flammes des petites dagues, celles qui pendaient le long de la ganse rouge des pantalons des officiers supérieurs. J'étais donc prêt à lui en demander une, mais hélas, il n'en avait pas en stock.

Ce matin-là, et pour la première fois car la voie était libre, je quittais le parc par le grand portail. Aux alentours, rien ne bougeait. Tout naturellement e pris la route alors déserte, qui menait au carrefour de la Croix-Rouge. Après avoir dépassé le portail du château Gradis, on pouvait voir, dans le fossé qui longeait le parc, deux ou trois machines à écrire et, quelques mètres plus loin, derrière la haie, une dizaine de fusils. Ces fusils, dont les crosses étaient cassées ne ressemblaient pas aux fusils Mauzer allemands. Après ces découvertes, je n'allais pas tarder à savoir d'où provenait l'odeur de caoutchouc brûlé qui stagnait.

Au carrefour de la Croix-Rouge, à l'entrée et sur la droite de la route qui menait à Bassens, j'ai pu voir, ébahi, des flammes jaunes qui dévoraient les pneus des grosses roues avant et arrières d'un long canon automoteur. Non loin de là, se trouvaient de nombreux soldats pris par la frénésie des préparatifs.

Auprès de l'un d'eux, j'ai passé un bon bout de temps. Le temps qu'il fallait pour faire péter quelques grenades, dont la caisse était posée sur le plateau d'une camionnette. Ces grenades quadrillées, qui explosaient après avoir fait un petit bond sur le pré qui nous faisait face, ne ressemblaient pas aux grenades allemandes. On peut penser que ces grenades et les fusils dont les crosses étaient cassées, provenaient d'une saisie.

Par la suite, la curiosité me poussa à me rendre auprès d'un groupe d'Allemands qui s'affairaient non loin du chemin du Grand Came. Il faut croire qu'ils avaient la tête ailleurs car j'ai pu, sans être rabroué, déambuler dans une casemate où, sur des étagères, on pouvait voir des obus, des meules de fromage et des grosses boîtes de conserve. En fin de matinée, j'étais de retour.

Quant aux Allemands, c'est dans le courant de l'après-midi qu'ils prirent la route à bord de trois camions tirant chacun un canon monté sur pneus. Après son basculement dans un fossé, un canon fut laissé sur place. L'ouvrier, qui des jours plus tard vint le découper au chalumeau, trouva la mort. Le canon avait été piégé par des grenades.

Ces Allemands empruntèrent le chemin de Pillebourse qui débouchait sur la R.N.10, à l'entrée du bourg de Carbon-Blanc. Bourg encombré par un flot de matériels. Des voitures, des camions recouverts de branchages, des fourgons, des automitrailleuses, des canons sur pneus, des canons automoteurs. Des soldats, à pied, à bicyclette ou poussant des voitures d'enfants chargées de bardas. Ils n'étaient pas tous Allemands. Il y avait des Autrichiens, des Hindous enturbannés, des Cosaques. Tous considéraient que la guerre était perdue. Aussi, le mot Kapput était à la mode.

Ce mouvement de repli tant attendu aliment ales conversations, d'autant que dans le bourg de Carbon-Blanc un accrochage fit, si ma mémoire est bonne, trois morts. En bref, un homme aux aguets derrière sa fenêtre vida son fusil de chasse sur des motocyclistes allemands. Imaginons la suite si ces Allemands étaient des SS.

Si ce jour-là je m'étais rendu chez mon cousin à l'Archevêque, j'aurais pu voir ce flot d'hommes et de matériels qui refluait vers le Nord-Est pour ne pas être pris en tenaille par les armées qui fonçaient vers Paris et celles qui remontaient la vallée du Rhône.

C'est l'après-midi de ce jour-là, qu'avec un copain, nous sommes allés explorer le domaine de Mireport alors désert. D'abord, le château. Vu à moins de 1m60 du sol et à quelques mètres de la façade, le bel édifice m’apparaissait géant. La porte de droite étant entrebâillée, nous l'avons poussé avec les sentiments de transgresser des interdits. De cette visite, je ne me souviens, hélas, que de l'instant passé à admirer, du haut du balcon de gauche, le beau parc boisé.

Les yeux toujours à l'affût, sans consigne, nous avons contourné le château et fait une découverte qui nous laissa bouche bée. Nous n'avions jamais vu un canon aussi gros, aussi long. Fixé sur un socle de béton, son long fût, dont l'extrémité portait des traces d'un sabotage, était dirigé vers l'estuaire. Je crois me souvenir que des volants permettaient de régler le tir en site et en azimut.

Une haie touffue, parsemée d'arbres et de quelques terriers de lapins de garenne, nous séparait d'une prairie de Carrier. De l'autre côté du parc, et non loin du canon, on pouvait voir un baraquement en bois bordé par un bosquet. Bosquet qui touchait l'antique mur en moellons qui nous séparait du parc du château de Lormont.

Ce vieux mur s'étendait jusqu'à l'extrémité du mur qui bordait la rue de Berry. Du coin, partait la haie qui, avec le mur qui la prolongeait, clôturaient le parc de Mireport et bordaient la rue de Berry, de nos jours sans issue, et qui autrefois débouchait sur la rue M. Tallavi. La partie de cette rue qui longeait le parc, se nommait alors la « turie » car, au XIXème siècle, s'y trouvait un abattoir, nommé alors tuerie.

Alors que nous étions sur le retour, je retrouvais trois copains qui, aux abords du grand portail, examinaient une moto allemande ravagée par le feu. Après avoir constaté que les freins à tambours fonctionnaient, nous avons débarrassé les jantes des débris des pneus et j'ai enfourché la moto. Poussé par les copains jusqu'au sommet de la rue M. Tallavi, je m'élançais vers la place Auberny. En arrivant rue Verdeau, et après avoir freiné, je faisais une embardée, traversais la rue et m'étalais devant la charcuterie de André Gaudin. Après quoi, et comme un bon nombre de copains, je me lançais dans des pétaradantes expériences pyrotechniques.

En vidant précipitamment les lieux qu'ils occupaient, les Allemands avaient laissé, en vrac et en quantité, des munitions, des détonateurs, des sachets de toile qui contenaient des produits incendiaires et des poudres en grains, en longues lamelles de couleur jaune ou en longs macaronis de couleur noire. Outre quelques inoffensives grandes d'instruction de couleur rouge, on pouvait trouver des bottes et des baïonnettes.

Nous n'avions qu'à nous baisser pour récupérer de la poudre et des balles. Balles que l'on percutait après les avoir fixés dans un étau. L'explosion des balles était plus spectaculaire. Il suffisait, en s'apprêtant à détaler rapidement, de les déverser dans un feu de branchages ou sur la braise qui garnissait le fond d'un gros bidon. Bidon qui, rapidement, se transformait en passoire. Avec la poudre en lamelle nous fabriquions des pétards ou des fusées aux trajectoires imprévisibles.

Ces jeux dangereux et anarchiques ont duré, je pense, trois ou quatre jours, du haut en bas de coteau où, si ma mémoire est bonne, une pétarade sur une barge laissa pantois quelques habitants des quais. J'ai su, bien plus tard, que dans d'autres régions libérées, d'autres « drôles » jouèrent aussi avec le feu.

D'après ce que je sais, rares furent les personnes qui se hasardèrent à nous faire les moindres réprimandes. Après ces années chaotiques, dramatiques et le retour à la paix qui se dessinait, l'autorité, parentale ou publique, avait probablement la tête ailleurs.

C'est sur ces entrefaites, et comme dans d'innombrables villes et villages que, dès le départ des Allemands, furent tondues les « horizontales », les femmes qui avaient « couché » avec les Allemands. La mise à jour des crimes de guerre allemands auxquels des Français s'étaient associés, explique cette explosion de haine et de vengeance.

Ce jour-là, alors que sur des maisons flottaient des drapeaux tricolores, nous avions laissé de côté nos prises de guerre car des gens, comme obéissant à une consigne, sortaient des maisons et se rendaient place Auberny. En nous mêlant à la foule, nous étions loin de penser que des jeunes femmes allaient être tondues (peut être deux ou trois).

C'est sur le perron, détruit depuis longtemps, de l'ancienne mairie, qui de nos jours abrite les collections du musée des AVL, que ces jeunes femmes subirent cette humiliation devant la foule. C'est sous l'autorité de quelques particuliers, fatalement environnées par un bon nombre de gens, qu'elles étaient amenées sur le perron puis reconduites chez elles sous les éclats de rire, les huées et les injures au relent phallocratique.

De cette journée mouvementée, je garde encore quelques images. Un ami parisien aussi : « C'est la première fois que je voyais une femme à poil, ses fesses « étaient recouvertes de cambouis ! ».

À Paris, des jeunes femmes tondues furent obligées de défiler nues dans les rues. C'est au cours de ce défilé, que l'actrice de cinéma Mireille Balin, qui était du nombre, fut violée.

Les quotidiens nous montraient ces jeunes femmes entourées de justiciers en bars de chemise. On pouvait en voir qui tenait dans ses bras son nourrisson. Un « enfant de Boche » qui portera, comme beaucoup d'autres, la blessure invisible de ce passé.

Dans les jours qui suivirent, des choses cachées se dévoilèrent, des gens purent révéler leur engagement dans la résistance. Probablement les mêmes qui accueillirent les quelques maquisards qui descendaient des tractions avant noires dont les carrosseries et les portières étaient ornées de V, de croix de Lorraine et des lettres FFI. Nous étions quasiment les seuls à observer de plus près ces hommes, leurs voitures et surtout leurs armes.

Le 17 septembre 1944, en abordant le cours du Chapeau Rouge, mes parents étaient ravis, nous étions arrivés à temps. Le plus rebutant restait à faire : nous insinuer dans une foule qui se refermait derrière nous. Finalement, après avoir fait le pied de grue en face et non loin de l'imposante masse de la préfecture, nous avons pu voir le Général de Gaulle.

Dès son apparition sur le balcon et plusieurs fois au cours de son discours, des ovations, des longs applaudissements roulaient comme un orage. Au milieu de l'exaltation générale tout se brouillait en moi, mes yeux n'étaient pas habitués à un aussi grand événement. Après le chant de la Marseillaise, les gens commencèrent à refluer. Nous vers les quais pour prendre le tram de la ligne 1 et ensuite celui qui, de la Bastide et en longeant les quais industrieux, conduisait au port de Lormont, à la « cale ». Cale où, dans les années 1890, mon grand-père maternel y amarrait Henriette, sa yole, son outil de travail.

En ce mois de septembre, les choses étant rentrées dans l'ordre, nous avions laissé de côté nos gadgets militaires. De mon côté, à l'abri de toute responsabilité et sans me soucier de l'heure qui venait, je savourais le présent.

Mais parents lisaient le Sud-Ouest, le nouveau journal « libéré » et, comme bien d'autres, passaient leur temps l'oreille collée au poste de radio. Ce gros poste, un Sonora, que mon père avait acheté d'occasion, donnait des informations concernant la politique, l'épuration et la chasse aux « collabos », le ravitaillement, les opérations militaires, l'état des réseaux de communications et un flot de chansons.

Dès le mois d'octobre, une pluie diluvienne gonfla les rivières. Les quartiers bas de plusieurs villes furent inondés, des routes aussi. Routes, où les rares camions ne pouvaient pas passer.

En janvier 1945, le froid succéda à la pluie. Dans la région parisienne le thermomètre affichait -20°C. Des péniches étaient bloquées par la glace, les routes étaient verglacées.

La faim et le froid irritaient la population. Irritation qui prit des formes violentes dans plusieurs villes.

Les beaux marronniers de la grande allée devaient probablement se couvrir de fleurs lorsque le 8 mai 1945 la nouvelle de la paix se répandit comme une traînée de poudre.

La période d'avant-guerre empiétait sur celle d'après-guerre, 1945 ne présentait pas de différences psychologiques avec 1939. La cassure entre deux époques ne fut pas la guerre, mais l'avènement, quelques années plus tard, des temps modernes.

Ainsi le promeneur, en quête de son passé, le découvrait, pendant un temps encore, fidèlement en place.